みなさんこんにちは!

学生レポーターの鷲山です。

十月前半は汗ばむ陽気が続きましたが、すっかり秋になってしまいましたね。それでもまた気温が上がるのではないかと、週間予報と睨めっこをする日々です。

さて

今週は、私の卒業論文についてレポートしていきたいと思います!!

私の卒業論文の題目は

日本の「神」観念について――中国の神・夔の信仰現象を通じて

です。

どのようなことを研究するのか?

の前に、「夔」(き)についてのご説明をしましょう!

中国の地理書『山海経』にみられる夔の図

こちらの「神」なのですが、図を見ても分かるとおり、書物によっては「妖怪」ともいわれます。また伝説の皇帝・舜の臣下で音楽を司る「人物」だったともされており、なんともとらえどころがありません。

姿や性質も書物によって様々で、

姿:牛、鼓、人面の猿、一本足、「人」

性質:殷・部族の祖先神、神魖(怪物)、水にまつわる神、歌舞の神(舜の臣下)

などといったバリエーションがあります。

Wikipediaにもまとめられていますので、気になった方はぜひ!

→https://ja.wikipedia.org/wiki/キ_(中国神話)

その「神」がなんと、山梨県の山梨岡神社で祀られているのです!

山梨岡神社の入り口から撮った写真。奥に見えているのが拝殿です。

この神社に古来から「夔」という神が祀られていた…というわけではなく、学者・荻生徂徠が境内にある一本足の木像が「夔」であると『峡中紀行』に記したのがはじまりと考えらえています。

(調査次第では、元々「夔」が祀られていたというロマンある資料が見つかったり…)

それから大奥や御三家を巻き込んだ後、一般民衆にまで信仰が広まっていったという夔の神。

そのとき配られたとされるお札に描かれた夔の神がこちら!

中国の方とはあまり似てないような気もしますね…。

この謎だらけの神を題材として、私が知りたいと思っていることは以下の2つ!

① 中国の「夔」が日本で神として崇められるようになったのはなぜ?

荻生徂徠によって「発見」された夔。突然現れた神が、なぜ当時の人々の信仰を獲得することができたのか?という問題を、以下の2点から迫っていきます

・江戸時代の「神」観念という俯瞰の視点

・夔の神のビジュアルや性質からどのような神とみられたのか、という「夔」そのものへのクローズアップの視点

② 日本人の「神」観念とは

中国の「夔」の神が信仰を獲得するに至った過程を①で調査することで、日本人が「神」に対して抱いている観念を探っていきます。それに加えて現代における「神」の観念について調べることで、現代日本人の持つ「神」観念について自分なりの結論をまとめる予定です。

調査はまだまだ序盤……。

卒論の締め切りまで、もうとっくに100日を切っているので気を緩めず頑張りたいです。

とはいえ、未知がだんだんと明らかになるわくわく感に楽しみを感じることもしばしば!納得のいく答えに到達するような卒業研究にしたいです。

10月24日㈭に、中国言語文化コースの卒論中間発表会があります!

本来は7月にやるものなのですが、台風で中止になったためこの季節となりました。

(再び台風がきていたのですが、逸れてくれて良かったです…)

来週は中間発表会についてレポートしていく予定です。

それではまた!

みなさんこんにちは!

学生レポーターの鷲山です。

先日、台風19号が各地で猛威を振るいましたね。

幸い静岡大学静岡キャンパスに大きな被害は出ていないようです。

皆さまがお住まいの地域はいかがでしたでしょうか。

連日台風被害の報道を見ながら、明日は我が身と震えています。

年々激しさを増す大規模災害。地球温暖化が原因だと考えられるとの報道があり、一人一人が環境に配慮した行動を取っていかなければならないなと感じます。

さて

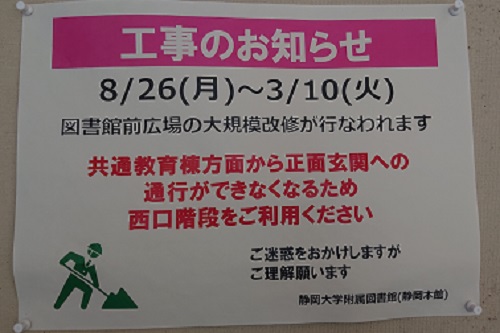

現在、図書館前階段の大規模改修工事が行われています!

階段に入れないように囲いがしてあります。

改修工事は以下の期間で行うそうです。

私が卒業するまで、工事が行われることになります。

この階段、個人的に思い入れがあるんです。

定年坂から大学に入り、人文棟に至るまでの道は主に二つあります。

そのひとつが、図書館前の階段を通るルートになります。

図書館前の階段を上り、教育棟の間を通るこちらの方が人が少なく、スムーズな通行ができるため、毎度この道を使っていました。

定年坂からずっと上り坂を歩いてきて、人文棟までの中間地点となるのが図書館周辺。時計もあるので、遅刻の瀬戸際で慌て出すのは、個人的にこの場所なのです。

また私はいつも図書館前の階段や道を歩いていると、焦りや暑さ、誰かに会わないかなという期待感、一瞬で人文棟まで飛べないかなという叶わぬ願望が、むくむくと頭に浮かんできていました。

今回のような災害に備えるためにも、改修工事は重要!

ありがたく思いつつも、「授業に遅れる!」と慌ててこの階段をのぼることはできないのか、と一抹の寂しさが胸をよぎります。

図書館入り口から見た様子。誤って下らないように、こちらにも柵が設置されています

なにか大きな思い出があるわけではなくても、日常の1ピースを形成するのに欠かせない場所。

みなさんの静大思い出スポットはどこですか?

それではまた!

みなさんこんにちは!そしてお久しぶりです。

学生レポーターの鷲山です。

就職活動やら卒業研究やらで忙しくしており、いつのまにか秋風の渡る季節となってしまいました。ご無沙汰しております。

今回は、ご報告も兼ねまして、私の就職活動について書いていきたいと思います。

夏休みに行った場所を写真でお伝えしていきます

車で九州へ行きました。関門海峡

就職活動、大変でした!

前半は主に福岡市で就職活動をしておりました。

私はかねてから福岡市に住むことを希望していまして、昨年のインターンシップもほとんどを福岡市の企業様のものに参加をさせていただいていました。

しかし様々な転機を経て、就職活動の後半戦では東京の企業を受けていくようになりました。

群馬県に行ってきました。上州福島駅のレンタサイクルにいた蛙

そうして結局内定を承諾させていただいたのは……

愛知県小牧市の企業!しかも、職種はSE(システムエンジニア)!

「人生何があるかわからない」!

結果的に、当初は全く考えていなかった場所・業界・職種になりました。就活では様々なことを考える必要がありましたが、最終的には「縁」に導かれていくのだなあ、としみじみします。

また就職する予定の企業様は、大学で開催された合同説明会で出会った企業様でした。最初に訪れたブースであることをよく覚えております。未来への道は足元から伸びていくものだ、ということなのでしょうか。

熱海のMOA美術館。長い長いエスカレーターがいくつもありました

突然ですが。

9月下旬より、P&Gのヘアケアブランド・パンテーンにより「#令和の就活ヘアをもっと自由に」というプロジェクトが行われています。

以下、プロジェクト概要の引用になります

「今年は就活サイトのワンキャリア のご協力のもと「#令和の就活ヘアをもっと自由に」プロジェクトを立ち上げ、賛同企業を募集しました。最終的には139社もの企業が賛同くださり、多くの企業が"就活生の個性が尊重される就職活動"を願っていることがあきらかに。

「78.9%の企業人事が"自分らしい自由な髪を推奨する採用が受け入れられる世の中になって欲しい"(パンテーン 就職活動に関する調査より*)」と回答。就活生と企業がお互いにホンネを言いにくい現実を変えるために、令和という新しい時代の最初の内定式をきっかけに、パンテーンと賛同企業は髪からはじまる"もっと自由な就職活動"を応援します。」

https://pantene.jp/ja-jp/brandexperience/shukatsu-hair2019

(パンテーンの公式HPです。こちらから引用しました)

画一化されたものに自分をうまくあてはめられる人が強いのが、今の就職活動だなというのが、私が就活を終えてみての感想でした。

就活に関する情報を得るほど、「就活は自分のようで自分でないものを巧みに伝え内定をゲットするイベント」のように思えてきました。自分の人生のステージを決める大切な岐路に立っているのに、本来的に見据えなければならないものが見えなくなるようでした。

就職活動における髪型や服装の画一化は、それをまさに象徴するものだなと思います。

私はリクルートスーツが大嫌いで、着るのが大変憂鬱でした。

ですから、就職活動における髪型の自由化は、良い流れだなと感じます。

と思う一方で

髪型や服装が決まっていることによる採用側のメリットも、もしかしたらあるのかもしれないと感じたり…。

様々な考え方がありますので「これが絶対1番良い!」ということはもちろんないと思います。

しかしそれも含めて、企業の側が自分の会社に合ったスタイルで服装や髪型を提示し、学生がそれに答えるような面接ができれば、就職活動ももっと前向きに行えるのではないか、と感じます。

……等々、本稿を書くにあたって就活を思い返すと、面接という形態に対する疑問や、新卒採用のシステムについてなど、様々なことが頭に浮かんできました。就職活動は終わりましたが、これからも「就活」のあり方については目を向けていきたいなと思います。

分かりにくいですが、9/28ラグビーWCのパブリックビューイング@駿府公園を外から見た様子です。逆転の瞬間は公園が沸騰したかのようでした…

夏休みも終わり、卒業まで待ったなし。10月から4月までの月日の流れは驚くほど速いので、楽しみながらも気を引き締めていきます。

それではまた!

こんにちは!学生リポーターの佐々木です。いよいよ夏季休業が始まりました、静岡でも猛暑が続いておりますが、これから私達にはインターンシップなどを含めた就活という人生の転機、波がやってきます。そんな中で、自分にとっての大学生活とは何だったのか、未来に向けて振り返る機会が多くなりました。振り返る中で改めて感じたご縁を繋ぐという意味で、最初の転機となった恩師について、この場をお借りしてご紹介させていただきたいと思います。

その方は私の新入生セミナーの担当教員であり、言語文化学科の教授でもある、小二田誠二先生です。

先生とのご縁の始まりとなったのは、言語文化学科の新入生に向けて行われた歓迎会の場でした。当時の私は、受験という大きな壁を越えたはいいものの、大学生活という漠然としたものに対して頭の中は「?」でいっぱい、今振り返るとそんな状態でした。これから何を勉強しよう?何を目指そう?自分の興味って?英語好きだしとりあえず留学なのか?でもその後は?それは18歳の私にとって、考え始めることすら放棄して逃げたくなるような、強い不安でした。新天地で知り合いも頼れる大人もいない中で誰に相談していいのかも解らず呆然としていたのを覚えています。

そんな中、会にて小二田先生が一言、「花見やるんだけど来ない?面白い大人いっぱいくるよ」と周りの学生に声をかけている姿を目にしました。これが最初の出会いであり、私が今でも感じる先生の魅力を示す瞬間だったと思います。大学という大きな組織の中で距離が離れがちな教授と学生の間の壁を全く感じさせず、気軽に、そして確実に魅力溢れる大人と学生の立場を近づけてくれる先生。この先生なら自分の不安を解決するチャンスを与えてくれそう!そう直感で思い、その場でできていた友人も誘い、花見に参加させて頂いた記憶は今でも鮮明に残っています。静岡を拠点に活躍される大人たちも集まり、静岡という土地の温かさを感じました。

また、先生からは静岡という土地そのものへの愛着をもつきっかけをいただきました。当時の私に足りなかったものは、自分の足元を見つめ直すことでした。英語や海外文化を勉強する上で、外の世界ばかりに目を向けるだけで、20年近く生きてきた静岡という土地に目を向けていませんでした。それは自分のアイデンティティそのものに自信やプライドを持てないことに繋がってしまうことだと、先生との出会いを通じて気づかせていただきました。先生のお話を聞く中で「こんな面白いこと静岡にあったんだ」と何度も思ったのを覚えています。中でも印象的なのは、「ここ有名だし本当に良いところらしいよ」と教えていただいたサウナしきじです。当時の7月頃に教えていただき、同じ新入生セミナーにいた友人の柴森くんと二人で、夏の炎天下の中汗だくでサウナまで歩いていき、サウナに入る前に汗が抜けきってしまっていたのは今ではいい思い出です。

新入生セミナーの担当教員としては、講師として様々な分野で活躍される卒業生の方々をお招きして私達学生の学生生活へのビジョンや大学での学びへの興味を引き出していただきました。私自身、講師の方達が学生時代行っていたことを聞いて、もっと自分の足で色々な人にお会いして自分自身を知る機会を増やそう!そう思いました。その観点は今でも続いており、臆することなく人とコミュニケーションが取れるようになりました。

授業のレジュメにも、授業内容だけでなく地元のイベントや面白いことを必ず載せて毎週渡してくれる、そんな先生はこれまで私が出会った中で小二田先生だけです。コメントペーパーに書いた感想反映されてるかな、そう思いながらレジュメを頂くのが楽しみな授業でした。

先生は色々なアンテナを学生の興味や行動にも開かれていて、学生にはとても魅力溢れる大人だと自分は思っています。今回の記事執筆のお話をさせていただいた際も、快諾していただいた上に「これ参考にするといいよ」とご丁寧に地元紙の記事を送っていただいたりと、常に+αをしてお返事していただける事含め、本当に幸せな先生にご指導を頂いてると思っています。

私は英米コースに入ったので、先生と直接授業を通じて交流を持たせていただく機会は少なくなってしまいましたが、人文棟でお会いすると気軽に声をかけてくださること、とても感謝しています。自分のことを振り返るときについ視野が狭まりがちな私は、先生にこれからもっとお話を是非させて頂きたいと思っています。

学生のみなさんも、大学の学習だけでなく、何かの興味を突き詰めたりアイデアを増やしたい人は、小二田先生初め大学の教授に話してみるとその後の転機をいただけると思います。やはり小二田先生以外にも、大学の先生方のもつ人脈やネットワークを活用させていただくことで、将来の可能性を広げるきっかけができると感じました。

私はこれから進路を考えていくにあたり、先生のように些細なことからでも色々な魅力を身の回りに見出して、それを周りに発信できる存在になれるように頑張ろうと、再度これからの学生生活の折返しに向けて心に誓いました。この学生リポーターの仕事そのものも、先生の影響を大きく受けているかもしれません。人と会う中で考えをシェアし、発信するだけでなく自分自身も成長させていただく、今はこういったリポーターや企画の仕事にも興味が湧いてきています。これからの学生生活、将来が楽しみです。

改めまして、本稿執筆にあたりご協力頂いた静岡大学人文社会科学部言語文化学科教授、小二田誠二先生に深くお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。