みなさんこんにちは!

学生レポーターの鷲山です。

十月前半は汗ばむ陽気が続きましたが、すっかり秋になってしまいましたね。それでもまた気温が上がるのではないかと、週間予報と睨めっこをする日々です。

さて

今週は、私の卒業論文についてレポートしていきたいと思います!!

私の卒業論文の題目は

日本の「神」観念について――中国の神・夔の信仰現象を通じて

です。

どのようなことを研究するのか?

の前に、「夔」(き)についてのご説明をしましょう!

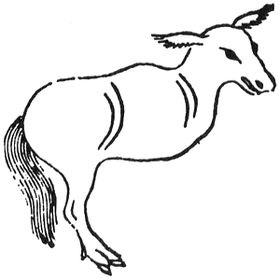

中国の地理書『山海経』にみられる夔の図

こちらの「神」なのですが、図を見ても分かるとおり、書物によっては「妖怪」ともいわれます。また伝説の皇帝・舜の臣下で音楽を司る「人物」だったともされており、なんともとらえどころがありません。

姿や性質も書物によって様々で、

姿:牛、鼓、人面の猿、一本足、「人」

性質:殷・部族の祖先神、神魖(怪物)、水にまつわる神、歌舞の神(舜の臣下)

などといったバリエーションがあります。

Wikipediaにもまとめられていますので、気になった方はぜひ!

→https://ja.wikipedia.org/wiki/キ_(中国神話)

その「神」がなんと、山梨県の山梨岡神社で祀られているのです!

山梨岡神社の入り口から撮った写真。奥に見えているのが拝殿です。

この神社に古来から「夔」という神が祀られていた…というわけではなく、学者・荻生徂徠が境内にある一本足の木像が「夔」であると『峡中紀行』に記したのがはじまりと考えらえています。

(調査次第では、元々「夔」が祀られていたというロマンある資料が見つかったり…)

それから大奥や御三家を巻き込んだ後、一般民衆にまで信仰が広まっていったという夔の神。

そのとき配られたとされるお札に描かれた夔の神がこちら!

中国の方とはあまり似てないような気もしますね…。

この謎だらけの神を題材として、私が知りたいと思っていることは以下の2つ!

① 中国の「夔」が日本で神として崇められるようになったのはなぜ?

荻生徂徠によって「発見」された夔。突然現れた神が、なぜ当時の人々の信仰を獲得することができたのか?という問題を、以下の2点から迫っていきます

・江戸時代の「神」観念という俯瞰の視点

・夔の神のビジュアルや性質からどのような神とみられたのか、という「夔」そのものへのクローズアップの視点

② 日本人の「神」観念とは

中国の「夔」の神が信仰を獲得するに至った過程を①で調査することで、日本人が「神」に対して抱いている観念を探っていきます。それに加えて現代における「神」の観念について調べることで、現代日本人の持つ「神」観念について自分なりの結論をまとめる予定です。

調査はまだまだ序盤……。

卒論の締め切りまで、もうとっくに100日を切っているので気を緩めず頑張りたいです。

とはいえ、未知がだんだんと明らかになるわくわく感に楽しみを感じることもしばしば!納得のいく答えに到達するような卒業研究にしたいです。

10月24日㈭に、中国言語文化コースの卒論中間発表会があります!

本来は7月にやるものなのですが、台風で中止になったためこの季節となりました。

(再び台風がきていたのですが、逸れてくれて良かったです…)

来週は中間発表会についてレポートしていく予定です。

それではまた!

- 交換留学レポート⑩帰国報告 (2024-10-04 11:31:16)

- 交換留学レポート⑨ラトビア・リガでの大学生活 (2024-02-16 14:34:26)

- 交換留学レポート⑧リガでの年越し (2024-01-10 15:15:16)

- 交換留学レポート⑦リガのクリスマス (2023-12-24 02:26:21)

- 交換留学レポート⑥フィンランド、ヘルシンキ (2023-11-10 19:25:12)

- 交換留学レポート⑤エストニア、タリン (2023-11-01 22:33:16)

- 交換留学レポート④寮の紹介 (2023-10-20 10:56:03)

- 交換留学レポート③ケメリ国立公園 (2023-09-30 17:32:08)

- 交換留学レポート②リガの様子 (2023-09-13 17:16:58)

- 交換留学レポート①リガ到着! (2023-08-29 04:32:35)