こんにちは!学生レポーターの小林です。

暖かくなってきて、通学・通勤路に桜を楽しむ時間が増えてきましたね。

引っ越しが行われているところを見ると、新たなシーズンの始まりだなと実感します。

さて、今回は最近の静岡大学のニュースを2つ紹介します。

・まずは学位授与式から見ていきましょう。

3月22日にグランシップ(静岡地区)、23日にアクトシティ浜松(浜松地区)でそれぞれ学位が授与されました。

卒業・修了者数は以下の通りです。

・静岡地区 (学士課程) 1,146名 ・浜松地区 (学士課程)729名

(修士課程) 156名 (修士課程)356名

(博士課程) 11名 (博士課程)15名

(専門職学位課程) 34名

「皆さんは本学において、ある専門領域に関してかなり多くの知を学ばれましたが、これからはほかの学問領域の知への眼差しもぜひ持っていただきたいと思います。」

これは、静岡大学学長である日詰学長による告辞の一部です。

自分の内にある関心をいろいろな角度から見つめることで、新たな興味の種が見つかることもあります。

卒業者・修了者の皆さん、おめでとうございます。様々なフィールドでのご活躍を願っております。

・次に、ふじのくに防災学講座についてです。

3月18日に県地震防災センターでふじのくに防災学講座が開催されました。

その名の通り、防災についての講義を行っているわけですが、今回のテーマは「2022年9月23~24日の静岡県における豪雨災害」でした。

記憶に新しい災害であり、関心のあつまりやすいテーマだったため、会場・オンラインをあわせ約210名の市民が受講しました。

災害に対する知識というのは常にアップデートする必要があります。

静岡県は地震、富士山など考慮しておく必要がある要素が多くあります。

災害リスクやとるべき行動、心構えなどを学び考える機会は非常に重要だと思います。

今回紹介したニュースに関しては、静岡大学のHPで閲覧することができます。

他にも受賞や学生の活動の情報もありますので、ぜひ見に行ってみてください。

https://www.shizuoka.ac.jp/news/ 静岡大学 News & Topics

人文社会科学部経済学科 小林

こんにちは!学生レポーターの小林です。

花粉がたくさん飛んでいますね。花粉症の私にとってはかなり大変な季節です。

それから、前回のレポートでは入試の話をしましたが、合格発表が行われましたね。

受験生の皆さんどうでしたか。

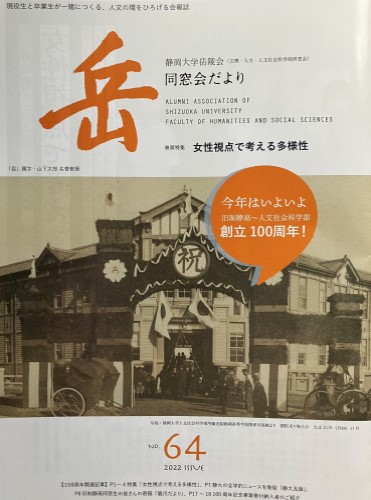

さて、今回は「岳」についてレポートしていきます。

「岳」というのは、静岡大学人文社会科学部の同窓会の機関誌として作られる雑誌のようなものです。表紙には、「現役生と卒業生が一緒につくる、人文の環を広げる会報誌」と記載されています。

静岡大学人文社会科学部は少し前に取り上げた100周年事業からもわかるように非常に長い歴史を持ちます。

内容は多様なトピックを扱っています。

毎回様々な話題の特集を行う巻頭特集、教授たちへの紹介や考え方を知ることができる師の現在、学生たちへのインタビューを行う学生の横顔、静大に関する人や事業を伝える静大瓦版、同窓会の方の同窓生の投稿欄などがあります。(私が読んだ際の感想ですので、それぞれのコンセプトと異なる可能性があります。)

私が最後に読んだものはNo.64 巻頭特集「女性視点での考える多様性」でした。社会では性別による隔たりを感じるなどを語り、問題提起を行っていました。

この巻では、人文社会科学部を卒業して働いている人たちの特集もしていました。

他の巻でも、本当に多くの人の考え方を知ることができます。

私は自分の専攻以外に興味がある分野もあったので、非常に興味深い雑誌となっています。

岳は新入生の皆さんをはじめ、学生全員に配っています。

興味がある方は、人文社会科学部の岳陵会事務局においてあるものもありますので、ぜひ読んでみてください。

人文社会科学部経済学科 小林

こんにちは!学生レポーターの小林です。

今回は、就職活動をしている私の話です。早いうちから考えることは大切なので、参考になればと思います。

先日体験したインターンシップでの気づきをお伝えします。

私は、少し前に商社のインターンシップに参加しました。

その企業は様々な活動を行っていて、かなり身近な事業も行っていました。就職活動イベントに参加した際にその企業を見つけたのですが、興味がわいたので応募してみました。

インターンシップでは、経営の心がけを聞くセミナーやレクリエーションを行い、メインの活動に入っていきました。

今回行ったのは、二日間で「会社の一角を利用して新たなビジネスを考える」という課題でした。3人のグループを二つ作り、それぞれのプランを最終日に役員にプレゼンすることで終了します。(基本的にインターンシップは何かしらの課題をクリアして終了となることが多いと思います。)

基本的には、長めにフリーの時間がありその時間でプランを考えるというスケジュールでした。始まってからは、何をしていいのかわからない時間が長かったと思います。ビジネスを考えると言っても、何からやればいいのか、どう現実的なプランを作っていくか、なかなか思いつきませんでした。

それでも、社員の方々がアドバイスをくれたりグループで話し合うことで進められました。私たちは、何度も自分たちの案を改善しようと試みましたが限られた時間の中ではなかなか難しかったです。自分たちのやりたい案と実現可能性を考慮しないといけません。

やはり何かを生み出すことは簡単ではありません。企画職について仕事をしてみたいという友人が多いのですが、彼らを尊敬するようになりました。

とにかく、アイデアを出せるように普段からブレインストーミングなどは必要だと感じました。それから、決定する力・優先事項の決定は本当に重要です。

責任を感じないためか、私を含め多くの人が決定を先延ばしにしたり、避けたりすることがあると思います。しかし、実際に重要な決定をする時に自信をもって決断できるよう、これからは判断力を鍛えていきたいと感じました。

最後のプレゼンも人によって印象がかなり違います。声の大きさやスピードだけでなく、間や身振り手振りを付けた方が見やすくなったりします。状況や内容によりますが、いろいろ工夫する必要があるということを経験できたことはとてもよかったです。

普段から実際の状況をイメージすることとそれを実行することが重要だと感じました。

今回は、少しかたく読みづらい内容になってしまったかもしれません。

社員の方々からのフィードバックも非常に有益なものでした。インターンシップは、いろいろなところに行くとよいと思います。中小企業であれば、フィードバックをもらえることもあります。

私はもう少し、就職活動を頑張っていきます!

人文社会科学部経済学科 小林

こんにちは!学生レポーターの小林です。

今回は、前回に引き続き受験の話をしようかなと思います。

私は人文社会科学部の岳陵会で活動をしているのですが、静岡大学の一般選抜入試の倍率が話題になりました。今回はほとんど前期日程の倍率を話していきます。

調べてみると、法学科の倍率の変化がすごいです。

前年は6.6、今年は1.5となっていました。私はしばしば法学科の生徒に法学科に進学した理由を聞いています。ある生徒は、「社会の仕組みや常識に疑問を持ったから」と言っていました。皆さんはどんな理由で所属学部を決めましたか?

私が所属している経済学科は、2.4と前年より増加が確認されました。どんな生徒たちが入学しているか楽しみです。

他の学部を見ていくと、教育学部は学科や専攻によってかなり大きな数字の違いを見ることができます。初等学習開発学専攻は5人募集のうち32人(倍率6.4)の募集がありました。

理学部は全体的に倍率が高いような感じがします。前年は約1.8~2.4という値でしたが、今年は2.7~4.9となっています。結構人気ありますよね。

農学部は、3.0~3.9とこちらも人気があります。

ちなみに、私が入学前にアパートの下見をしたときに部屋を見せてくれたのが農学部の学生でした。みかんをもらった記憶があります。少し前にはアグリビジネス研究所の話もしましたが、農学部はとても面白そうな学部だと思いました。

情報学部は、情報学科が3.3となっています。工学部も理学部同様学科が多いにも関わらず全体的に高い値となっています。ちなみに私は工学部に知り合いがいます。

それから今年から始まるグローバル共創科学科は2.8となりました。この学部は、地域創造学環を発展させ、国際地域共生学コース、生命圏循環共生学コース、総合人間科学コースで「総合知」を生かしていくものだそうです。グローバル系科目だけでなく、データサイエンスや自然科学系も学ぶことができる興味深い学部です。この学部は進学したい人がこれから増えていくのではないでしょうか。

毎年、入試倍率は発表されると思うのでチェックしてみると面白いかもしれません。

受験生の方はぜひ頑張ってください!静岡大学で待っていますよ。

人文社会科学部経済学科 小林

こんにちは!学生レポーターの小林です。

最近は寒いですね。雪がほぼ降らない静岡でも、少しだけ降ったようです。

たまには雪が降るのを見ることも風情があっていいなと思いました(笑)

さて、入試の時期ですね。皆さん頑張っているでしょう。

今回は、私の入試の経験を紹介しようと思います。

私は地元下田市の高校に通っていたわけですが、しっかり勉強を始めたのは高校3年生の夏休みになってからだったと思います。

英語と世界史が得意でしたが、数学と国語が苦手だったことを覚えています。

何も計画を立てず、とりあえずできることをやっているような状況でした。

振り返ると、まだまだ無駄にしている時間があったり自分の弱みの把握が足りなかったと思います。

この時期に私の友人がすごい人であるということに気づきました。彼は常に勉強しているというわけではありませんでしたが、勉強を始めてからの集中力がすごく効率的にやっているように見えました。とはいえ、私よりも勉強をしていましたが。

実際結果も常にすごく、彼から大学合格の連絡をもらった時もそれほど驚かなかったです。

その時から彼は、パーソナリティも含め私の尊敬する一人になりました。

まあ何とか頑張って勉強しセンター試験を受けたわけですが、試験結果は過去受けた模試などと比べ最高の結果でした。試験当日はそれほど緊張しませんでしたが、採点しているときは心臓のバクバクがすごかったです。

試験の数日前から何人かに応援してもらいましたが、私は本当に元気が出ました。人によっては重圧に感じてしまう人がいるかもしれませんが、私は応援されることが好きです。

学校に戻ってからはクラスの同級生たちもいろいろな感情があって、現実を見たような気がしました。

そんな感じで静岡大学に合格し、現在あの坂を上っているわけです。

受験生は本当にすごいと思います。私はあれだけ緊張する経験はこれまでありませんでした。

大学受験、高校受験などいろいろな試験があると思いますが、きっと今後の考え方に影響を与えます。受験期に感じたことや出会った人などが濃い思い出になる興味深い時間だと思います。受験がある方は頑張ってください。

自分は新たな挑戦をしてみようと思います。

人文社会科学部経済学科 小林