こんにちは! 学生レポーターの小林です。

9月に入り、夜は涼しくなってきましたが、日中はまだ暑い日が続きますね。

さっそくですが今回は、大学の異空間とも感じられる場所についてレポートしていきます!今回は、見所満載ですので3つに分けてレポートします。

<キャンパスミュージアムへ>

みなさんは、静大に博物館があるのをご存じでしょうか?

「キャンパスミュージアム」という、静岡大学が研究や教育で蓄積してきた資料を展示している場所があるのです。

図書館前の円形階段が見える広場から北側に向かうと、理学部B棟に三つの入り口が。向かって右にキャンパスミュージアムという文字。ここには、初めて来たのでちょっとした緊張感をもって中に入ってみました。

キャンパスミュージアムがどんな所かというと・・・

キャンパスミュージアムは、1999年に始まりました。

それから年に数回、遺跡の発掘物や生物の標本の企画展を開催したり、静岡大学の歴史や試料を解説する講座を行ってきました。

2021年、理学部B棟の改修を経てリニューアルオープンしました。現在の館内は薄暗く、落ち着いた雰囲気のモダンな博物館です。

今回は、考古学を専攻している外山さんと運営に携わる宮澤先生に案内していただきました。

<展示>

それでは、ここからは展示を見てきましょう。

エントランスに入ると、「解説がない展示物」が。

積み重ねられた標本箱、研究道具と思われるものが雑然としています。

宮澤先生によると、「アカデミックな異空間」をコンセプトにしているそうです。

中に入ると、考古ゾーン、芸術・音楽ゾーン、自然史ゾーン・標本ゾーン、第五福竜丸事件と静岡大学ゾーンを楽しむことができます。今回は、印象に残ったものや代表的なものを紹介していきます!

と、行きたいところですが

展示品紹介は次回の学生レポートにて!

みなさんこんにちは!

「元」学生レポーターの鷲山です。

私、晴れて静岡大学を卒業いたしました!

が、ご存知の方もいらっしゃるでしょう。新型コロナウイルスの影響で、卒業式は実施されませんでした。

卒業証書や祝辞は、郵送の形で送られてきましたよ。

さみしくはありますが、五十年百年に一度の出来事に遭遇したとう「レア」感もあり、少し特別感も感じています。

卒業論文も無事完成し、学科代表として学部の研究発表会にも出場させていただきました。様々な先生に興味を持っていただけてうれしかったです。

皆さまにもぜひ、「山梨岡神社の夔」をお見知りおきいただければと思います!

また、工事中だった、図書館前の階段が完成しました!

(工事中の記事はこちら「静大思い出の場所」

http://e-gaku.org/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=745)

遠くから見ると……

上ってみると……

振り返ると……

新しいこの階段を、新入生たちが上っていく光景を想像して、すこし顔がほころびます。

みなさんも大学にお立ち寄りの際は、ぜひ階段を「下って」みてください。開けた階段から望める景色が、個人的にはお気に入りです。

さて、これからの静大に向けて一言。

新型コロナウイルスの影響がありながら、3月31日現在、静岡大学は通常通りの始業になると聞いています。国内に入れない留学生や、帰ってくることができない留学生がいるのではないでしょうか?また全国から人が集まるという大学の性格上、感染者がいないと楽観することはできないと思います。

大学の注意喚起は「マスクをつけてきてください」とのことだそうですが、マスクが手に入らない学生はどうしたらよいのでしょう?

なぜ、学長は通常通りの始業を判断したのでしょうか。

そのような判断を下してしまう学長が推進した「統合再編」は、本当に静大を失墜させはしないのでしょうか。

(全然、一言ではありませんね……)

ただ、後の同学科の学生たちが、学びの機会を縮小されはしないかと、気が気でなりません。本当に資金が縮小されず、スケールメリットを失った大学が失墜しないというのであれば、何も言うことはないのです。

ただ、これからの静岡大学がどうなっていくのか、私は一抹の不安を抱えたまま卒業することになりました。

わが母校である静岡大学……も勿論、人文社会科学部並びに言語文化学科が益々発展していくことを願ってやみません。

最後になりますが、長らくレポートを読んでくださった方々、誠にありがとうございました!

またいつか、どこかでお会いできたらうれしいです。

人文社会科学部言語文化学科中国言語文化コース

鷲山可純

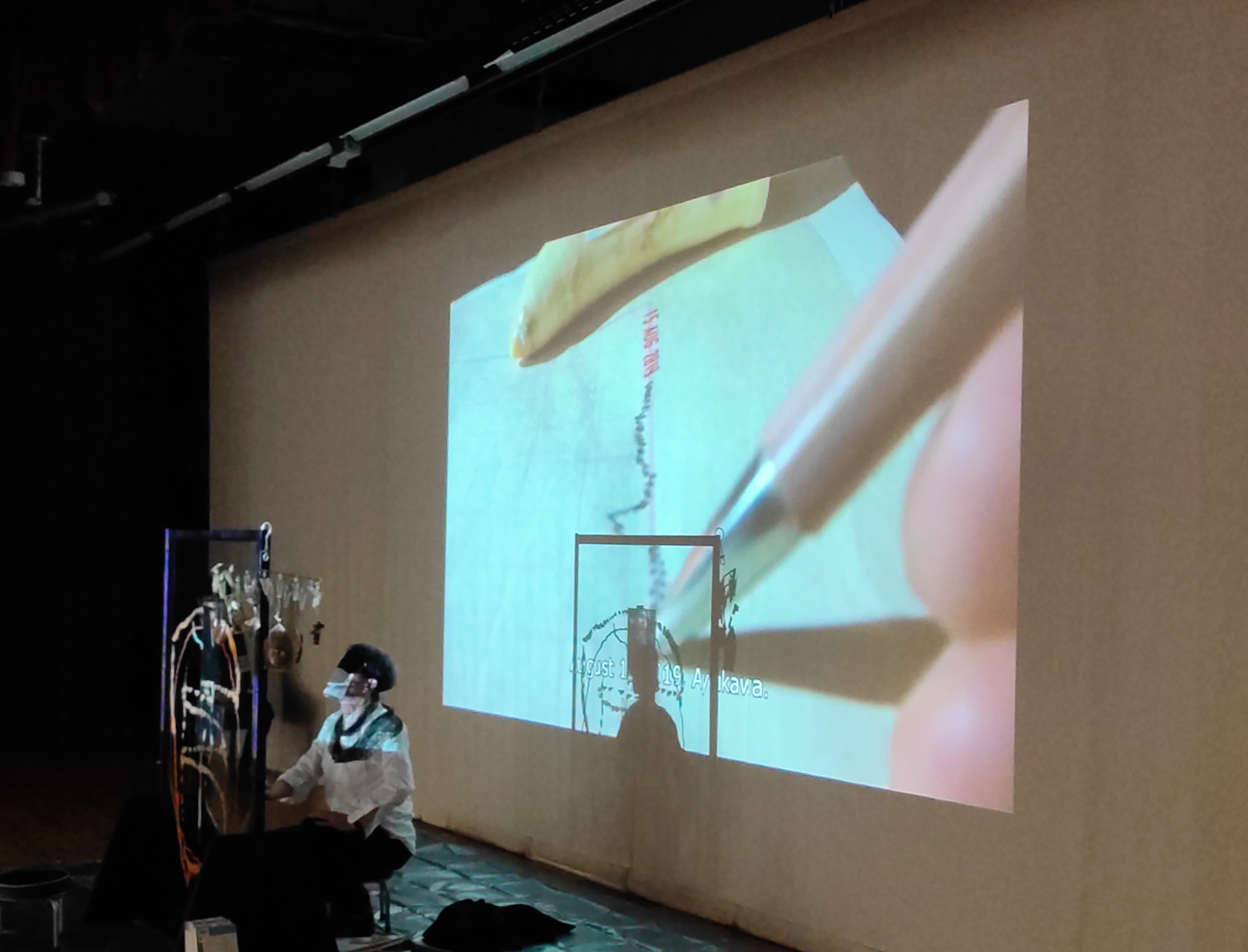

パフォーマンス中の吉増さん。

パフォーマンス中の吉増さん。 最後はスタッフ含め全員で。

最後はスタッフ含め全員で。  OBグリークラブの皆さんと。

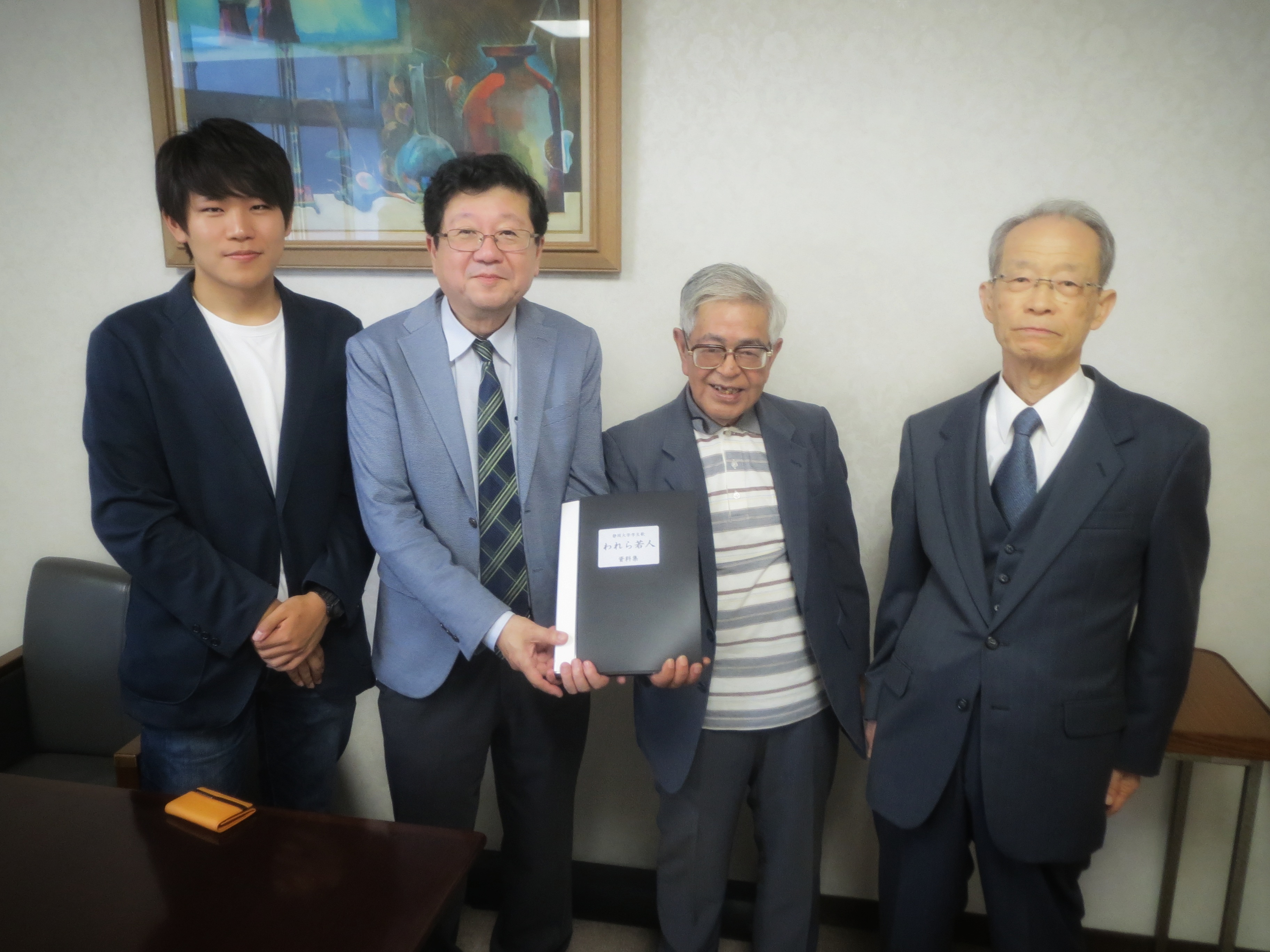

OBグリークラブの皆さんと。 学長室横応接室での贈呈式にて。

学長室横応接室での贈呈式にて。

みなさんこんにちは!

学生レポーターの鷲山です。

秋の息は短く、待ったなしで冬がやってきましたね。卒論の提出期限は来年1月10日なのですが、寒の到来と共に期限がひしひし接近してきていることを感じます。

卒論は段々形が見えてきました。どんなものが完成するのか、わくわくしながら作業を進行中!「会心の出来になりました!」とご報告できるように頑張ります。

さて

今回は前回の続きということで

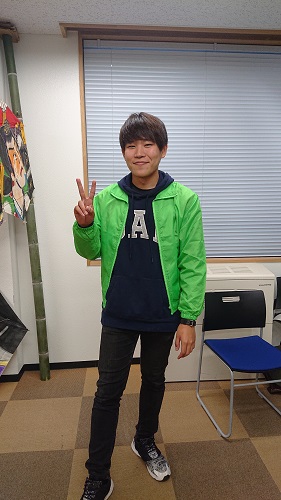

緑ジャンパーの彼は誰なのか?の種明かし…

おなじみ岳陵会のジャンパーを着た彼は…

もう1人の学生レポーター、佐々木君でした!

笑顔でピース

偶然会うことができて、おたがいビックリしました。

少しお話をした後、佐々木君が岳陵会カフェの方へ案内してくれました。

入り口の看板

中にはこんな寄せ書きが!

せっかくの言葉が見えにくいですが、一部抜粋すると…

「今日初めて来ました。イベント面白いですね」

「2年ぶりに来ました」

「さくらコーラおいしかったです」

「また来年も来ます。ありがとうございました。楽しかったです。」

など、ご好評の声が多数よせられておりました。

その内の一つにこんなコメントが……

「人文のOBです。毎年楽しみにしております。「われら若人」です!」

そうなんです。

今回の記事のテーマの1つ「われら若人」!!

「われら若人」といえば佐々木君。

彼が何をやっているのか?

皆さまご周知の通りだとは思いますが、過去の記事を抜粋してきました。

「新レポーターの佐々木勇輝です。」

http://e-gaku.org/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=738

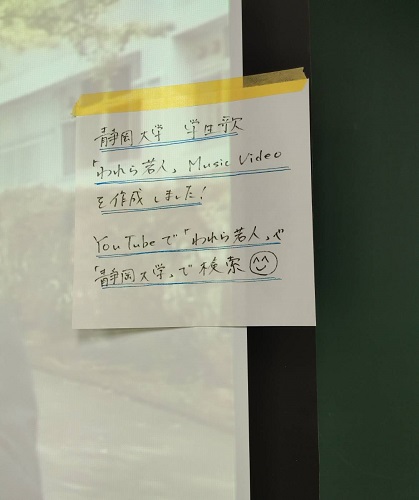

“ここ最近の活動

今現在取り組んでいる活動は、学生歌「われら若人」を学生が歌っているミュージックビデオを作る企画です。昨年夏に学生歌の存在を教えていただき、人言の同窓生の方の後押しもいただいた上で、この企画に挑戦することになりました。また、昨年度後期の岳陵会連携講座でこの歌の英訳に挑戦させていただきました。その活動の中、この歌は人文の先輩の方が作詞された歌詞であり、そこに込められた静岡大学や静岡という土地への思いを強く感じ、より多くの人に今の形で広げたいと思うようになりました。実は毎年入学式で流れている学生歌ですが、意外と今では知らない学生達も多いのです。具体的な歌の歴史はまたビデオが完成したら書こうと思いますが、実は何十年も前からこの大学に遺されている文化の一つです。これは我々にとっても貴重な財産です。人言の仲間を中心に20名弱の人数で現在は企画を進めています。撮影進捗は随時レポートしていきますので、完成したらぜひこの場でもシェアさせていただければと思います。“

なんとも頼もしい!!

私も、岳陵会の総会に出させていただいたことがありますので、「われら若人」は知っていました。しかしそれがなければ知ることはなかったと思います。佐々木君が「毎年入学式で流れている学生歌ですが」と書いていますが、恥ずかしながら全く記憶に残っておらず……。

現役学生の記憶から失われつつある文化を、再び目に触れる形で復活させるというのは、大変意義のあることだなと思います。

そして、「われら若人」ミュージックビデオ完成後の記事がコチラ。

「われら若人① 企画の仲間たちとの出会い」

http://e-gaku.org/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=748

企画参加学生の皆さん、大変エネルギッシュ!

こんな方々の参加された動画は、きっと眩しいエネルギーに溢れていることでしょう。

岳陵会カフェでは、完成した動画が上映されていたそうです。

が、私は行くのが遅く、見ることができず……(残念)

ですが!

ありがたいことに、佐々木君が写真を送ってくれました。

なんともさわやかな画

ということで早速視聴!

既にご覧の方も多いと思いますが、YouTubeのURLはコチラ!!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

https://www.youtube.com/watch?v=LK60PeB74ag

やはり、眩しい!

背を向けた三人が歩き出し、画面が白くなっていく最後の場面は、未来に向かって歩いていく学生たちを暗示しているようですね。

図書館前や人文棟前など、馴染んでいる場所がいくつも映っていました。自分も卒業して何年か経ってから見たら、懐かしくなるのでしょう。

静岡大学混声合唱団の皆さんの歌声も素敵で、映像ともあいまって、キャンパス内の緑の濃さやその匂いを思い起こしました。

学生はもちろん、OB・OGの方々にこそ見ていただきたいミュージックビデオだなと感じました。

自分も1年後にはOG。静大の友達と一緒に視聴して「懐かしいね」なんて言いながら思い出話をしたいです。

参加学生の皆さん、お疲れ様でした!佐々木君のこれからの記事も楽しみです。

それではまた!